Esposas de guerra

Por Javier Yuste González

Una de las consecuencias más duraderas de los conflictos armados es la migración poblacional de refugiados, exiliados, colonos… con la consabida pérdida de identidad local en las zonas más castigadas y en los países de procedencia de los vencedores; así como la adquisición de una revulsiva riqueza genética. Todo ello transfigura el entorno social de forma aparentemente imperceptible a medio plazo, pero se asienta en las generaciones venideras con una firmeza de hierro.

Dentro de ese flujo migratorio, mayoritariamente forzado, se encuentra una línea elemental que atrae mi mirada cada cierto tiempo: la de las esposas de guerra. En el estudio de los conflictos humanos parece imposible que dos personas muy distintas y separadas por las barreras culturales, geográficas e idiomáticas se conozcan e inicien una vida en común, pero no lo es. Y estoy hablando de una realidad que trajo de cabeza a no pocas administraciones militares ante el flujo constante de matrimonios y solicitudes de permisos de residencia y, después, de ciudadanía para miles y miles de mujeres. Los ejemplos más tangibles son los que se dieron durante y después de las dos grandes guerras del pasado s. XX, que llegaron incluso a centrar la trama de una divertida comedia protagonizada por Cary Grant, invirtiendo los papeles para sacar más punta al lápiz.

En los Estados Unidos se registraron un total de entre 4.000 y 8.000 matrimonios entre soldados y mujeres de terceros países durante la conocida como Gran Guerra, que se trasladaron a América. El número creció hasta los 52.500 durante la segunda guerra mundial, contraídos principalmente en Reino Unido (75%), Francia (15%) y los países del Eje, pero también en Australia (se llega a hablar de 10.000), Filipinas, Iberoamérica, etc., hasta un total de treinta nacionalidades distintas. Matrimonios que engendraron descendencia antes de pisar suelo americano: cerca de 17.500 niños.

El Gobierno del Canadá, por poner otro ejemplo, entre los años 1942 y 1947, contabilizó un total de 48.000 matrimonios entre sus soldados y mujeres de terceros países. 47.783 esposas, junto con 21.950 niños, fueron admitidas en el país norteamericano, registrándose tantas nacionalidades diferentes como en los EEUU: Reino Unido (44.886), Holanda, Francia, Alemania, Italia, países africanos, India, Australia, el Caribe, etc.

Ante semejantes avalanchas, podemos creer que los matrimonios se celebraban con total normalidad, pero nada más lejos de la realidad.

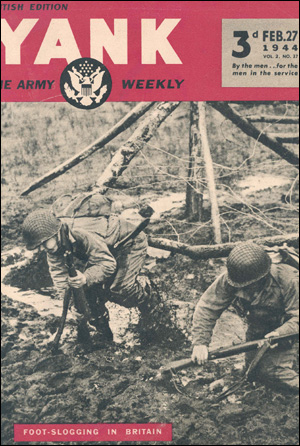

El Departamento de Guerra de los EEUU veía con muy malos ojos el que sus soldados alcanzaran semejante punto en las relaciones con las chicas que fueran conociendo en el transcurso de la contienda y después de la misma. Se recomendaba solo sexo de una noche y punto final en un discurso del siguiente sentido: “Vive rápido, todo vuela. No pienses en un futuro junto a la primera chica que conozcas ni permitas que ella lo fantasee. Mañana tu sweetheart extranjera puede acabar bajo toneladas de escombros en un bombardeo o tú atravesado por una bayoneta o algo peor. Aquí no hay lugar para ilusiones. Céntrate”. El asunto mereció incluso artículos en la revista Yank con el fin de cortarles las alas a los más enamoradizos y tradicionales de entre sus uniformados.

La burocracia del Pentágono, a su vez, se esforzó meritoriamente en hacer todo lo posible para dificultar la obtención de permisos especiales para contraer matrimonio. La Administración se guardaba mucho de investigar con detalle cada solicitud, llegándose a mirar con lupa la solvencia económica del soldado para mantener a su nueva esposa y hasta a sondear a los padres del mismo respecto a los planes de su hijo, para lo cual debía obtenerse su consentimiento o desaprobación (razones estas últimas que a más de un G.I. le valió la denegación de permiso de matrimonio). También se hacía lo propio con las mujeres, aunque siempre bajo la sospecha general y malintencionada de que eran prostitutas e inmigrantes económicas que embaucaban a pobres muchachos del Medio Oeste con promesas de amor para trasladarse a los Estados Unidos y, después, “si te he visto no me acuerdo”.

Plantarse delante del registro civil y firmar un certificado matrimonial podía pagarse con un consejo de guerra si antes no se había obtenido el visto bueno de las autoridades militares tras cumplimentar hasta quince formularios diferentes.

En suelo europeo, como Inglaterra, la Cruz Roja tenía encomendada la tarea de visitar las casas de las novias, realizando un completo y detallado examen de la futura esposa a través de interminables entrevistas con ellas y sus parientes cercanos y vecinos.

Con el final de la guerra la cosa se puso tensa entre las desposadas y los servicios de intendencia y logística, pues éstas, con sus hijos, exigían ser llevadas a los países de origen de sus maridos y su inmediato licenciamiento para una reagrupación familiar. El caos se magnificó con continuas manifestaciones ante las embajadas, como la de los EEUU en Grosvenor Square, o el hotel donde se alojó Eleanor Roosevelt en su visita a Londres en noviembre de 1945. La presión pública obligó al Gobierno de Washington a aprobar la War Brides Act en diciembre de 1945 (Public Law 271), que modificó la Ley de Extranjería vigente de 1924, echando abajo la cuota máxima de acceso de 150.000 solicitantes por año, y permitiendo la entrada sin limitación ni necesidad de visado para las esposas de soldados norteamericanos.

Eleanor Roosevelt en Londres.

Pero el Acta en sí, que tuvo una vigencia de tres años y fue después sustituida por una menos permisiva, pero igual de efectiva (Public Law 471, Fiancées Act), no alteró gran cosa la situación, pues no había suficientes pasajes para todos y las esposas, junto con los hijos fruto de la relación, llegaban a malvivir en campos de prisioneros por no haber otro sitio donde alojarlas, y la mayoría fueron objeto de exámenes médicos tachados de vejatorios.

Más problemas se acumulaban en los países de donde eran originarias las esposas. No todas habían podido desplazarse a Inglaterra u otros estados, y sufrían en su carnes las consecuencias del trato cercano con los soldados aliados: si aquellas que confraternizaron con los invasores alemanes sufrieron un escarnio público, escandaloso e inmisericorde como “colaboracionistas de piernas abiertas”, las que lo hacían con los vencedores en los países del Eje, sufrían la constante persecución por parte de nacionalistas y fanáticos. A ello se unía una prohibición expresa del Mando Aliado de confraternizar con mujeres alemanas y austriacas, por lo que las uniones se realizaban en secreto y los hijos resultantes se tenían como ilegítimos, hasta diciembre de 1946, fecha en la que tal norma pierde vigencia y se sustituye por otra más abierta, aunque dotada de los exhaustivos controles previos ya reseñados.

Huelga decir que los matrimonios con mujeres de los países del Eje, sobre todo Alemania, estaban muy mal vistos entre los militares aliados y la sociedad en conjunto. Aún así, hubo excepciones a la norma, como en Japón, cosa que resulta curiosa, pues buena parte de la guerra contra este país se basó en una feroz y mutua campaña de promoción del odio racial (por ejemplo, quienes tenían más problemas para acceder a los EEUU como inmigrantes antes de la War Brides Act eran precisamente los asiáticos). Los soldados aliados no tenían prohibida la confraternización con mujeres japonesas, pero las parejas se encontraban con el rechazo de sus respectivas familias, ancladas en conceptos de pureza de raza y desaprobación del mestizaje, llegándose a aceptar antes una unión entre blanco y negra que entre blanco y asiática. Aún así, se llegó a contabilizar hasta 100.000 matrimonios en el Sudeste asiático, de los que 50.000 se establecieron en la Unión a partir de 1947, recibiendo el apoyo oficial del general Douglas MacArthur, que veía en tales enlaces la garantía de una permanencia perpetua de los EEUU en Asia.

Lamentablemente, la intolerancia racial llevó al desastre a no pocas familias antes incluso de trasladarse a los países de origen del marido. La presión social guió a muchos soldados a abandonar a sus novias y esposas asiáticas, africanas e iberoamericanas, así como a sus hijos, si los había, las cuales terminaban siendo consideradas unas parias y rechazadas por sus familiares y vecinos. Otros se mantuvieron firmes junto a sus mujeres, enfrentándose incluso a las leyes y costumbres de segregación racial.

Es de sobra conocida la tendencia de supremacía blanca de buena parte de los estados de la Unión, como también, de forma soterrada, de otros países aliados y ocupados, pero es en América donde nos quedamos. La segregación racial estaba vigente en las fechas que tratamos y en dieciséis estados estuvieron prohibidas tales uniones hasta 1967, lo cual no solo afectaba a la esposa, sino también al marido. La mejor opción parecía ser quedarse fuera del país, en algún lugar más tolerante, pero pocos casos son tan extremos como el del matrimonio entre Teruko Nishima y Roland Franklin Stead, Jr, japonesa ella y afroamericano él, quienes se desesperaron ante el muro burocrático estadounidense una y otra vez.

Teruko Nishima y Roland Franklin Stead jr.

Para ir terminando, muchas de las mujeres que contrajeron nupcias con americanos, principalmente aquellas que tenían la nacionalidad británica, no habían vuelto a ver a sus maridos desde días antes de las primeras luces del desembarco de Normandía. Cargando con un hijo o varios, una vez obtenido el permiso para acceder a los Estados Unidos, se veían aún más solas que nunca en un país extraño. Muchas no eran bienvenidas por la familia del esposo o accedían a núcleos poblacionales hostiles en los que nadie hablaba su idioma; otras se encontraban con la desagradable sorpresa de que el hombre que habían conocido de uniforme no se parecía en nada con el que ahora compartían lecho. Por suerte, otras fueron bien recibidas y lograron integrarse, aunque a un alto precio que se pagaba nuevamente en forma de constante humillación hasta que pasaba la novedad: se las consideraba poco menos que idiotas, siendo obligadas a cursar estudios de ama de casa norteamericana para aprender a cocinar “como aquí”, etc., y a aparecer, como fenómenos de feria, en cansinas columnas de periódicos locales encabezadas con sus rostros en fotografía y que deleitaban al suscriptor con todo tipo de detalles acerca de su torpe aclimatización al idioma, costumbres, alimentos, forma de vestir y un largo etcétera.

La de las esposas de guerra es, sin duda, otra historia de la Historia de esos conflictos que marcaron y marcarán nuestro devenir como especie, y bien merece este corto pero exhaustivo repaso.

Saludos.